用质量和服务塑造未来

稳定高于一切 创新源于未来

拥有咨询热线13276328379

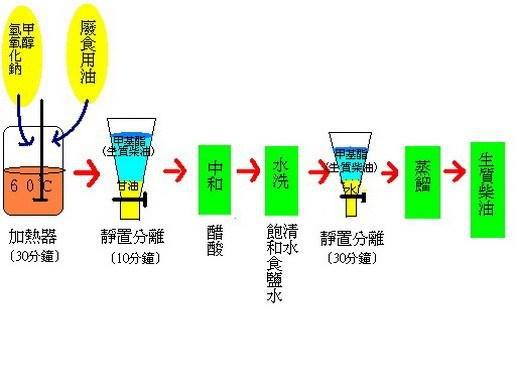

在生物柴油过程中对酯交换反应的监控是控制生物柴油质量的一个重要问题,因为在这一过程中会生成一些副产物和杂质。监控可以及早发现反应中的问题,以便及时改正提高产品质量。气相色谱技术能够准确而方便地对生物柴油的主要组分、副组分及杂质进行分析。基于上述优势,人们经常使用这项技术来监控生物柴油的制备过程。

*早涉及用气相色谱仪监控制备生物柴油的酯交换反应的研究是在1984年Freedman等提出的一个分析方法。他们将薄层色谱(TLC)和火焰离子化检测器(FID)结合起来进行监控。后来又研发出**上**个完全用气相色谱监控大豆油的酯交换反应中脂肪酸类和甘油酯类物质的方法。这项研究开创了气相色谱监控酯交换反应的先河,在此后相当长的一段时期内,人们在类似的工作中都是以这项研究的理念为指导的,即:①对试样进行硅烷化预处理;②色谱柱采用耐高温的非极性惰性材料;③使用内标法。

上世纪90年代初,Cvengros和Cvengrosova提出了一系列GC-FID联用法来监控菜籽油转化成脂肪酸甲酯或乙酯的反应。该方法使用填料色谱柱,通过计算样品中酯的峰面积来评价反应过程中原料的转化程度。这种方法的好处是实验材料易得,色谱柱也比较便宜。

在国内对酯交换反应过程的分析也取得快速的发展,例如郭登峰等和吴苏喜等在生物柴油制备研究中选用十三烷酸甲酯、水杨酸甲酯等作为内标物,用气相色谱对脂肪酸甲酯进行定量分析,以监测生物柴油制备反应的进度。

刘晓华等建立了一种通过检测氧化钙催化制备生物柴油过程中产生的甘油来监测反应进度的方法。

孙树祯等提出了一种高温轻烃分析气相色谱仪在线分析油脂酯交换反应过程中的脂肪酸甲酯的方法。使用DB-5HT高温毛细管柱,使高沸点的甘油二酯、甘油三酯拥有有效分离,解决了它们在常用的聚乙二醇类(PEG)极性毛细管柱内残留而导致柱效迅速下降的问题,其精度和准确性较高,重复性好,且无需对产品进行复杂的衍生化操作,可用于对生物柴油制备过程的监控。

王一冰等以十三酸甲酯为内标,采用FID检测器,程序升温140~240℃,通过气相色谱测定大豆油生物柴油制备体系中的脂肪酸甲酯含量,以监测反应进行情况。

显然,监控技术的核心是同步分析。取样方便,快速准确是同步分析方法所必要的。因此,测试用时短,偏差小,无需对样品额外提纯、皂化或硅烷化的分析方法将受到化学家和工程师们的更多关注。

更多有关轻烃分析气相色谱仪产品信息或技术资讯请登录滕州市鲁创分析仪器有限公司网站http://www.sdlcyq.com了解查询,亦可电话0632-5080618联系工作人员。

友情链接Link